Naughty Dog est depuis longtemps l’exemple à suivre au sein des studios Sony et de manière plus générale, dans l’industrie du jeu vidéo. Reconnus pour leur sens du détail presque maladif, les californiens se sont forgés une solide réputation que des histoires de crunch ont à peine entamé. Au fil des années et séries, l’ambition du studio a toujours été de repousser les limites techniques mais aussi et surtout celles des genres abordés. Le fond a autant d’importance que la forme chez Naughty Dog. Leurs productions sont, certes, taillées pour se vendre à des millions d’exemplaires mais la volonté de bousculer les habitudes des joueurs à travers l’inattendu, des personnages marquants ou des thématiques fortes est omniprésente. Associer blockbuster et jeu d’auteur peut sembler farfelu voire casse-gueule mais la formule a pourtant réussi à ce studio pas comme les autres.

De débuts très «roots» à la consécration mondiale

Comme pour beaucoup de petits génies de l’informatique et du jeu vidéo, l’aventure Naughty Dog commence dans le garage d’Andy Gavin et Jason Rubin, les deux fondateurs de Jam Software. La société ne prendra son nom définitif que lors du développement de leur troisième jeu, Keef the Thief, un RPG édité par Electronic Arts. Nous sommes en 1989 et les deux jeunes programmeurs n’ont pas chômé puisqu’en parallèle de leurs études, ils développent en 1987 leur premier titre, Ski Crazed, puis leur deuxième, Dream Zone, en 1988. La passion est décidément moteur de création !

Délaissant les micro-ordinateurs pour les consoles, Naughty Dog ne va pas tarder à se faire une renommée mondiale, non pas avec leurs deux jeux suivants, Rings of Power (un RPG en vue isométrique) et Way of the Warrior, jeu de baston sur 3DO dans la veine d’un Mortal Kombat, mais plutôt avec Crash Bandicoot, premier titre d’une longue série qui perdure encore aujourd’hui. La société développera les trois premiers titres de la série, plus un excellent spin-off, Crash Team Racing, avant de partir sur une autre franchise, Jak and Daxter, sous l’impulsion de Sony qui rachète la firme en 2001.

Tout comme avec Crash Bandicoot, Naughty Dog développera trois Jak and Daxter puis un spin off officiant lui aussi dans la catégorie des Mario Kart-like. Notons que cette saga profitera de l’expérience d’Amy Henning qui s’était déjà illustrée à travers la saga Legacy of Kain et son spin-off, Soul Reaver, célèbres pour leur lore vampirique et leurs personnages hauts en couleurs. C’est donc en toute logique qu’elle travaillera en 2007 sur le premier Uncharted qui marque un tournant dans l’histoire de la société.

Uncharted ou l’idée même du blockbuster vidéoludique

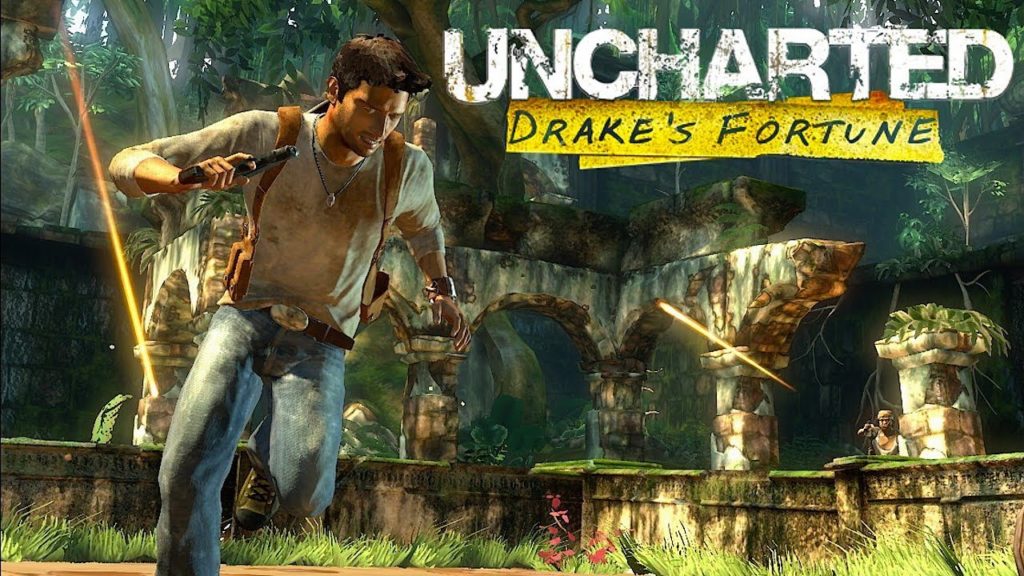

Alors que Jason Rubin quitte son poste en 2004, suivi un an plus tard par Andy Gavin, ce sont le français Christophe Ballestra et Evan Wells, leurs successeurs, qui s’occupent du lancement d’Uncharted Drake’s Fortune, héritier des grands films d’aventure et autres Tomb Raider. S’inspirant du mélange d’action/plates-formes de Jak and Daxter, Uncharted opte toutefois pour un ton plus réaliste en posant les bases d’une nouvelle franchise misant aussi bien sur son action survoltée que le charisme de son héros, Nathan Drake, fils illégitime d’Indiana Jones et Lara Croft. Il est d’ailleurs intéressant de noter que Uncharted : Drake’s Fortune s’inspire autant de l’exotisme des premiers Tomb Raider que de Legend, reboot de la série qui proposait en 2006 des scènes d’action des plus hollywoodiennes. Le but de la nouvelle franchise de Naughty Dog est donc on ne peut plus simple : faire voyager le joueur en ne lui laissant aucune minute de répit grâce à une aventure au rythme frénétique.

Les gunfights se succèdent à la vitesse d’une balle, les péripéties se multiplient et Nath échappe toujours à la mort avec le sourire ou la punchline de rigueur. Le but n’est pas ici de le rendre crédible mais au contraire de l’iconiser à la manière d’un de ces héros de films d’action des années 80 à qui rien n’est impossible. Tel un Schwarzenegger, Drake dégomme, dessoude, il éparpille mais tout est fait pour le rendre sympathique via le duo qu’il forme avec Sully, roublard, baroudeur, pilote d’hydravion, le cigare au bec et jamais avare en bonnes histoires. Le duo est tellement central qu’on pourrait aisément qualifier ce Drake’s Fortune de buddy movie interactif saupoudré d’une touche de féminité en la personne d’Elena qui ne cessera de prendre de l’importance au fil des épisodes. L’écriture d’Amy Henning, (par ailleurs réalisatrice du jeu), de Josh Scherr et de Neil Druckmann (futur homme fort du studio), va droit au but et parvient à offrir à notre groupe d’aventuriers une bonne alchimie grâce à des personnalités marquées et complémentaires ainsi qu’un objectif à leur hauteur : la recherche de la mythique citée de l’Eldorado. Terreau à partir duquel germeront des relations plus poussées dans les opus suivants, le scénario de Drake’s Fortune définit les contours d’une saga pensée dès le départ pour accueillir de multiples suites. Car ne nous y trompons pas, tout dans ce jeu est calculé pour toucher une large cible grâce à un mélange d’humour, d’action et de légèreté en renvoyant aux Indiana Jones, A La Poursuite du Diamant Vert et consorts. Les bases étant à peine posées qu’il est donc déjà temps de penser à un deuxième volet voué à faire mieux que son prédécesseur et ce, à tous les niveaux.

Un premier trio de jeux entièrement dévolu au grand spectacle

En s’inspirant dès son ouverture d’une séquence du Monde Perdu : Jurassic Park, Uncharted 2 : Among Thieves annonce la couleur, il sera tout aussi spectaculaire que son aîné, auquel il emprunte sa structure, tout en densifiant son propos à travers plusieurs personnages inédits. Optant pour une narration non linéaire, notre trio de scénaristes s’amuse à laisser Nathan dans une situation des plus délicates, perdu en plein Himalaya après le déraillement d’un train, pour revenir quelques semaines auparavant aux abords d’une plage. On y découvre entre autres Chloé Frazer, l’ex de notre héros qui formera une sorte de triangle amoureux avec Elena et Nath avant de prendre du galon jusqu’à être la star du spin-off d’Uncharted 4, The Lost Legacy, en 2017. L’usage de flash-backs, qui sera également mis à profit dans les épisodes suivants, permet au jeu de multiplier rapidement les situations, les rebondissements, les lieux, avant de revenir à une progression longitudinale et donc au temps présent. Nous faisant voyager d’Istanbul à Bornéo en passant par le Népal, cet opus affiche comme son aïeul un esprit d’aventure où les vastes panoramas abritent de somptueuses cités et de magnifiques palais voués à être partiellement détruits et jonchés de cadavres. Le body count d’Uncharted 2 explose à l’image de la plupart des décors du jeu, théâtre d’une aventure aussi généreuse en action que référentielle dans ses situations.

Formant un véritable triptyque avec les deux premiers volets (dans le ton et les ambitions cinématographiques), Uncharted 3 : L’Illusion de Drake est rarement cité comme l’épisode préféré des fans en 2011. Pourtant, il transcende absolument tout ce qui a été fait jusqu’alors, autant dans le fond que dans la forme. La formule, très bien établie, permet une fois de plus de passer d’un continent à l’autre en l’espace de quelques séquences. Le Royaume-Uni, la Syrie, la France, le Yémen, Uncharted 3 ne lésine sur rien pour éblouir, nous sortir de notre quotidien. Il triple absolument tout afin que le joueur/spectacteur en ait pour son argent. Après Marco Polo dans Uncharted 2 et Francisco Vázquez de Coronado dans Golden Abyss (qui sortira également en 2011), Uncharted 3 évoque Thomas Edward Lawrence, autrement dit Lawrence d’Arabie. Si dans son inspiration première, renvoyant au film éponyme de 1962 réalisé par David Leane, cet épisode évoque l’aventure, le dépaysement, il ajoute davantage de Fantastique en intégrant notamment des djinns dans sa dernière ligne droite.

Bien que l’homogénéité du jeu en prenne un coup, autant dire que la promesse initiale est tenue ! De son introduction, dans un bar Londonien, que n’aurait pas renié Guy Ritchie, à une séquence virevoltante dans un avion en perdition en passant par une course-poursuite à cheval s’inspirant directement de celle des Aventuriers de l’Arche Perdue, L’Illusion de Drake allie l’épique au confidentiel lorsqu’il choisit de s’attarder sur le passé de Nathan encore adolescent. Ce passage est d’ailleurs symptomatique de l’envie des scénaristes d’approfondir les personnages pour mieux comprendre ce qui a forgé leurs caractères.

En se basant sur tous ces éléments auxquels on rajoutera une galerie de méchants toujours prompte à mettre des bâtons dans les roues et dont la Katherine Marlowe du troisième opus semble grandement influencée par la Jacqueline Natla du premier Tomb Raider, la saga Uncharted truste le box office vidéoludique.

Les chiffres de ventes sont excellents, le public est au rendez-vous mais chez Naughty Dog, le vent a tourné depuis la sortie de The Last of Us en 2011. Acclamé pour ses personnages, la finesse de son écriture et le ton plus réaliste de son aventure, The Last of Us démontre qu’on peut mélanger narration profonde et notion de blockbuster. Et si Uncharted 4 s’y essayait lui aussi ?…

Uncharted 4 : Bigger, better mais surtout plus humain

L’évolution entre ce premier trio de jeux et le quatrième dénote clairement d’une vraie maturité de la part du studio ne cherchant plus seulement à amuser mais aussi et surtout à s’investir beaucoup plus dans le vécu de ses personnages. On pourrait en cela positionner Neil Druckmann comme une sorte de Christopher Nolan qui a toujours cherché à aller plus loin que le genre auquel ses films sont associés. S’étant imposé à travers sa maîtrise de l’action, Naughty Dog a cette fois davantage de latitude pour expérimenter une autre façon de concevoir sa saga et ceci passe bien entendu par celui qu’elle a porté sur un piédestal pendant des années : Nathan Drake.

Tout en donnant de l’épaisseur à son héros, Uncharted 4 l’humanise, le rend plus fragile en l’ancrant davantage dans la réalité d’une vie plus rangée, aux côtés d’Elena avec qui il partage désormais sa vie. C’est tout le sujet de cet opus et comme à l’accoutumée, Naughty Dog amène ces réflexions avec beaucoup d’humour et d’auto-dérision. L’un des passages faisant office de véritable note d’intention de ce quatrième épisode, est sans doute la séquence sous-marine présentant Nathan à la recherche de quelque trésor millénaire. Classique en apparence, c’est seulement lorsque la caméra sort de l’eau qu’on se rend compte que notre baroudeur ne fait qu’effectuer un travail pour le compte d’une société récoltant des ordures dans une rivière. La scène, n’intervenant qu’après plusieurs heures de jeu, est pourtant la plus importante de A Thief’s End tant elle trace une ligne entre passé et présent pour bien nous faire comprendre à quel point rien ne sera plus jamais identique, du moins dans la tête de Nathan. Problème d’argent, difficulté à trouver du travail, l’aventurier se confronte cette fois au plus grand danger qui soit, celui-là même qu’il avait pris soin d’éviter jusqu’à présent : la vie active ! Il en vient même à se questionner sur la dangerosité des missions qu’on lui propose, parti-pris totalement inédit pour un jeu d’action.

Bien sûr, on pourra trouver tout ceci ironique dans le sens où les gunfights à 1 contre 100 pullulent à nouveau mais la réflexion n’en reste pas moins intéressante et totalement raccord avec le ton général du jeu et la prise de hauteur de cet épisode en forme de bilan, aspect qu’on retrouve en filigrane, de son très beau générique du titre, sous forme de crayonnés parcourant toute l’histoire de la saga, à sa conclusion. Tout comme les joueurs qui ont découvert la série, Nathan a vieilli et si il reste au fond de lui l’explorateur d’autrefois, il doit également pensé à ses proches, à sa famille. Le passage où le héros se retrouve dans son grenier rempli d’artefacts tirés des précédents épisodes illustre à merveille ce propos.

La scène, nostalgique et touchante à la fois, permet à Nathan (et donc au joueur) de replonger pendant un bref instant dans sa vie passée jusqu’à ce que la voix d’Elena, lui intimant de venir manger, retentisse comme un cinglant retour à la réalité. Une manière de nous rappeler ce que fut Nath et ce qu’il est devenu, à l’image du studio Naughty Dog, toujours désireux d’aller de l’avant sans pour autant renier son histoire. Afin d’appuyer ce parallèle, Nathan défie alors Elena sur Crash Bandicoot (premier titre ayant véritablement lancé le studio), en blaguant sur la lenteur avec laquelle le jeu se charge. Ce clin d’oeil, qu’on retrouvera de façon plus ou moins similaire dans le Metal Gear Solid 4 d’Hideo Kojima (lors du retour à Shadow Moses), sonne ici comme une belle réflexion autour du temps qui passe en mettant au même niveau avatar, développeur et joueur. Pour l’anecdote, quatre ans plus tard, pour les besoins promotionnels de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision (à qui appartient désormais la licence ) fera à son tour un clin d’oeil à Naughty Dog en faisant jouer Crash et Coco Bandicoot à Uncharted 4.

Là où les précédents épisodes se servaient principalement de leurs personnages pour amener leurs enjeux scénaristiques immédiats, Uncharted 4 : A Thief’s End prend du recul sur la série, son succès et, bien entendu, ses protagonistes. Ce qu’Uncharted 3 avait initié avec la séquence adolescente de Nath, Uncharted 4 le développe, l’approfondit et, technologie aidant, parvient à offrir beaucoup plus d’émotions à ses dialogues à travers des expressions faciales bluffantes de réalisme et le jeu de ses acteurs virtuels. Bien que débutant sur une impressionnante séquence d’action, le titre annonce rapidement la couleur en revenant plusieurs années en arrière, dans l’orphelinat de jeunes sœurs (celui-là même mentionné dans le troisième volet) où Nathan a trouvé «refuge». En l’espace d’une séquence, les réalisateurs Neil Druckmann et Bruce Straley donnent une dimension plus personnelle à ce nouveau volet, bien plus centré sur les relations unissant ses personnages que dans n’importe quel autre épisode. De fait, tout en présentant le personnage de Samuel Drake, central dans le jeu, ce passage réussit parfaitement à définir le lien entre les deux frères tout en renvoyant aux précédents épisodes. Notons par exemple que le tee-shirt que porte Sam est celui de Nathan dans le flash-back d’Uncharted 3. Un détail subtil complété par des dialogues brillamment écrits nous rappelant à quel point Sam reste un modèle pour Nath, en tant que grand frère bien sûr mais aussi via cette image de rebelle un peu casse-cou qui inspirera la future carrière du jeune garçon.

On sent donc que la volonté première derrière Uncharted 4, outre celle d’être l’un des meilleurs porte-étendards des capacités de la PS4, est d’apporter ce réalisme totalement absent des précédents volets. En accentuant l’idée de nostalgie, de mélancolie, Naughty Dog choisit clairement de casser cette sorte de «positive attitude» au centre de tous les autres volets. A l’inverse de The Last of Us dont l’univers se prêtait bien plus à cet exercice, Uncharted 4 s’imprègne pour la première fois de l’envie du studio de ne pas céder aux sirènes du blockbuster consistant à immerger le joueur/spectacteur dans un roller-coaster continu de sensations fortes. Exercice périlleux d’autant que comme nous le disions quelques lignes plus haut, les scènes d’action sont nombreuses. Pourtant, en crédibilisant son héros, en lui donnant des raisons beaucoup plus personnelles de se battre (outre sa propre excitation à l’idée de retourner «sur le terrain»), les gunfights, bien plus spectaculaires que par le passé, prennent une saveur particulière grâce à cette dramaturgie sous-jacente côtoyant le plaisir très régressif de mitrailler à tout-va dans des environnements d’une beauté renversante.

L’équilibre aurait pu être précaire mais c’était sans compter le talent du studio qui, sans faire fi des impératifs liés au genre, ne perd jamais de vue son histoire. Sorte d’hybride engoncé entre les attentes des joueurs et les ambitions artistiques de ses auteurs, A Thief’s End n’est pas qu’une simple suite. Tout en reprenant le meilleur de la saga, il donne de l’épaisseur et du cœur à son casting en sachant toujours où situer la réglette pour créer l’émotion, la surprise, l’enchantement. Ce n’est donc plus vraiment à travers ses prouesses athlétiques que Nathan se définit mais par le biais de cette humanité retrouvée, ses prises de conscience et son envie d’imaginer son futur non plus en solitaire mais avec ses proches. L’épilogue est d’ailleurs très significatif de cet état d’esprit et revient à l’une des morales de ce volet : savoir progresser sans pour autant renier qui on est. Sorte de passage de témoin d’une génération (de machines et de personnages) à l’autre, il nous présente Nathan, Elena et leur fille, Cassie, curieuse d’en apprendre un peu plus sur le passé pour le moins singulier de ses parents. Se clôturant sur une image de famille heureuse et sur la fin (présumée) de la carrière de Nathan Drake, impossible de ne pas imaginer une suite qui mettrait une toute dernière fois en vedette notre baroudeur de l’impossible assisté de la demoiselle ici âgée de 13 ans, soit à peine moins qu’une certaine Ellie…

The Last of Us : un véritable lieu d’Elliégature

Lorsque The Last of Us sort en 2013, le jeu fait l’effet d’un bombe. Alors qu’on pouvait imaginer une déclinaison «survival» d’Uncharted, le titre de Naughty Dog balaie d’un revers de la main cette éventualité en s’axant plus que jamais autour de ses deux personnages principaux, Joel et Ellie. Il est d’ailleurs bon de rappeler que ce n’est pas avec son gameplay mixant, sans grande originalité mais avec une vraie efficacité, infiltration et action, ni même son univers, renvoyant à celui du film Je Suis une Légende, que le jeu a acquis ses lettres de noblesse. Si le titre a autant marqué, c’est bel et bien grâce à son écriture, le développement de ses personnages, son couple d’acteurs vedette, Troy Baker et Ashley Johnson, ou bien encore les magnifiques compositions de Gustavao Santaolalla (21 Grammes, Le Secret de Brokeback Mountain) offrant au jeu une véritable identité musicale.

Chaque choix de Straley et Druckmann (également scénariste du jeu) est mûrement réfléchi. Chaque élément, chaque idée participent à la construction de l’histoire et au vécu des personnages qui va influer sur les décisions qu’ils seront amenés à prendre. Dès le départ, The Last of Us définit le personnage de Joel comme un homme prêt à tout pour protéger ceux qu’il aime. Avec son introduction menée tambour battant, les deux réalisateurs décrivent, dans un style proche d’un reportage de guerre, la fuite de Joel et de sa fille Sarah à travers une ville en proie aux flammes et à des attaques d’infectés. Passant d’une scène chaleureuse, afin de cimenter l’attachement du père pour sa fille, à une conclusion glaçante voyant la mort de Sarah, le jeu affiche rapidement ses ambitions : nous surprendre pour mieux nous retourner émotionnellement, en nous faisant comprendre à quel point tout peut arriver dans ce monde en friches, que personne n’est à l’abri.

En retrouvant le personnage 20 ans plus tard, alors que la pandémie a ravagé le monde entier, il est inutile de se perdre en explications superflues pour décrire l’état mental de Joel. Lorsqu’il accepte de conduire Ellie au groupe des Lucioles à l’autre bout des Etats-Unis, l’homme a perdu tout ce qui avait de l’importance pour lui et ne fait que survivre en acceptant des jobs à la morale douteuse. Ellie n’est rien pour lui et c’est via l’évolution de cette relation que The Last of Us va décrire le parcours mental de ses deux personnages. L’idée de Neil Druckman est ici de confronter ces deux êtres que tout oppose. Joel a connu la civilisation passée et ne voit plus rien de beau dans le monde actuel alors qu’Ellie le découvre et s’émerveille d’un rien. Elle demeure en cela très proche du joueur. Toute cette dualité, cette complémentarité, fait le charme de ce premier volet qui, à travers ce rapprochement, va progressivement amener Joel à redevenir l’homme qu’il était, même si cela doit impliquer des choix douloureux.

C’est d’ailleurs l’un des points intéressants de The Last of Us qui ne permet pas aux joueurs de prendre leurs propres décisions, à l’inverse d’autres titres proposant par là même de faire évoluer la morale du personnage. Le jeu de Naughty Dog est en quelque sorte l’antithèse des The Walking Dead de Telltale Games dont l’objectif était justement de nous laisser la possibilité de faire quantité de choix afin de changer, dans une certaine mesure, la fin des épisodes mais aussi et surtout de nous permettre d’être plus en accord avec les actions de Clémentine et donc de créer davantage d’empathie. Ici, le joueur n’a d’autre choix que d’accepter les réactions d’Ellie et de Joel. Lorsque ce dernier choisit de tuer des gens innocents dans l’hôpital pour sauver Ellie, on comprend son acte sans pour autant légitimer ses motivations égoïstes. Quand il ment à celle-ci car il sait que la jeune fille ne pourra accepter ce qu’il a fait, on éprouve un sentiment paradoxal de colère et de soulagement. The Last of Us est difficile à accepter dans ses prises de position mais nous fait comprendre que tout est une question de point de vue et que notre vécu nous définit et nous pousse à faire des choix qui peuvent nous sembler justes… Même lorsqu’il s’agit de sacrifier l’avenir de l’Humanité.

Ce n’est donc pas le joueur qui est maître du destin des personnages mais bel et bel et bien leurs créateurs. C’est en cela qu’on peut vraiment qualifier The Last of Us de blockbuster d’auteur. Tout en ne déviant nullement de sa narration initiale, le titre déploie en parallèle d’énormes moyens pour crédibiliser son univers. Sa production n’a rien à envier à celle des blockbusters cinématographiques auxquels il emprunte un compositeur, une direction d’acteurs et des montées d’adrénaline régulières synonyme de séquences d’action explosives ou de passages horrifiques chargés de tension. Prenant le meilleur du cinéma et du jeu vidéo, ce premier volet accentue qui plus est l’immersion et l’empathie à travers des idées intelligentes comme celle de nous faire incarner Sarah lors du prologue (et donc de multiplier l’impact émotionnel lors de sa mort) puis Ellie, en milieu de partie, soit les deux «filles» de Joel.

Usant au mieux de la narration environnementale pour affiner les sentiments des protagonistes, le jeu ne cesse de déployer des trésors d’ingéniosité pour dépeindre l’évolution de ses acteurs. Comme nous le disions quelques lignes plus haut, le choix de Troy Baker (comédien de doublage chevronné) et Ashley Johnson (ayant débuté en 1990 dans le Full Contact de JCVD) participe grandement à la réussite du titre. La performance physique et vocale des acteurs, aidée par des expressions faciales très réalistes, était essentielle pour provoquer l’émotion recherchée et sur ce point, c’est une totale réussite, aussi bien en VO qu’en VF grâce aux excellentes performances d’Adeline Chetail et Cyrille Monge.

On retrouvera d’ailleurs l’ensemble de ses qualités dans le DLC Left Behind, prélude à l’aventure originale se concentrant sur Ellie et Riley, meilleure amie et premier amour de la jeune fille. Reflet du jeu de base, Left Behind synthétise à merveille ses meilleurs aspects via une écriture soignée et quelques trouvailles des plus poétiques à l’image de la séquence du jeu d’arcade durant laquelle Riley décrit à une Ellie fermant les yeux et agrippée aux joysticks de la borne, une partie imaginaire.

Sans chercher à s’affranchir de son but premier, divertir, The Last of Us parvient à conjuguer l’action et le frisson à une vision d’auteur ne cédant jamais aux poncifs du genre. Bien que s’articulant autour d’une progression classique, le titre ne délaisse en aucun cas ses personnages à qui il offre une conclusion aussi poignante qu’ambiguë. S’inspirant à nouveau du cinéma, et plus particulièrement du film La Route de John Hillcoat, la fin sonne comme un véritable coup de massue lorsqu’Ellie demande à Joel ce qui s’est passé dans l’hôpital dont il l’a extirpé. Optant pour un simple dialogue en champ contre-champ, Druckmann et Straley misent à nouveau sur leur écriture et la prestation de leurs acteurs pour faire vivre la scène. Ellie écoute le récit de Joel et sans rien laisser paraître sur son visage, ne lui offre qu’un laconique «Ok» en guise de réponse. Plus puissante que n’importe quelle scène d’action, cette conclusion laisse ainsi aux joueurs le soin de l’apprécier comme ils l’entendent tout en remettant en avant les fondamentaux de The Last of Us : créer l’émotion et susciter la réflexion, choses dont très peu de blockbusters vidéoludiques peuvent se targuer.

En soi, The Last of Us s’apparente plus à un film, du point de vue narratif, et reflète les ambitions cinématographiques de Naughty Dog. Avec ce titre, le scénariste Neil Druckmann conçoit un jeu plus personnel à l’intérieur d’une structure de AAA. En choisissant un angle plein de noirceur, presque nihiliste, le jeu synthétise ce besoin d’aller plus loin, de prouver qu’il est possible de concilier grandes ambitions artistiques et écriture intimiste. Avec TLOU, les Californiens positionnent leur oeuvre au niveau de ses illustres modèles et cherchent en quelque sorte à anoblir le jeu vidéo qui n’a plus à rougir de la comparaison avec le septième art.

Après un tel voyage, difficile de faire mieux. Sept ans plus tard, The Last of Us Part II s’imposera pourtant à son tour comme un jeu d’exception malgré diverses polémiques liées au scénario ou bien encore aux conditions de travail du studio. Celles-ci, datant d’Uncharted 4, seront synonymes de longues périodes de crunch qui pousseront Bruce Straley au départ en 2017, soit la même année que Christophe Ballestra.

L’Abby ne fait pas le moine

Le développement de The Last of Us : Part II n’est donc pas de tout repos et si il porte en lui les stigmates d’un développement compliqué et harassant, le titre ne laissera à son tour pas une once de répit aux joueurs. Cette suite est sans doute le projet le plus personnel de Neil Druckmann qui, tout auréolé du succès de ses précédents jeux, choisit plus que jamais de raconter l’histoire qui lui tient à cœur en abordant des thématiques comme la vengeance ou bien encore la religion et ce qu’elle a de plus réconfortant comme de plus pernicieux. Epaulé par Hally Gross (Westworld), Druckmann va concevoir un jeu de miroirs entre l’histoire d’Ellie et celle d’Abby et ce jusqu’à appliquer méthodiquement des renvois entre les scènes des deux femmes, liées par la violence et l’aveuglement d’une quête obsessionnelle.

Généreux jusqu’au boutisme, le jeu traîne malheureusement en longueur lors de son dernier acte qui profite néanmoins d’une fin intéressante et clivante, à l’image de thèmes soulevés ou de la personnalité de plusieurs de ses personnages qui auront valu aux créateurs, critiques acerbes et review bombing. Impossible de cautionner cette façon de faire même si elle ne fait que mettre en avant la façon dont certains fans se sont appropriés la série au point de ne pouvoir imaginer qu’elle prenne un chemin diffèrent de celui qu’ils ont imaginé.

Et pourtant, c’est clairement l’idée de Naughty Dog. Plutôt que de capitaliser sur de multiples attentes, le studio opère un virage à 180° en désirant mettre le joueur mal à l’aise. Il entend ainsi le surprendre et ne souhaite nullement rallier tout le monde à sa cause. Cet épisode est à nouveau intimement lié à Neil Druckmann qui souhaite raconter ce qu’il a puisé au plus profond de son être et si pour aller au bout de ses convictions, il doit laisser en chemin de nombreuses personnes sur le bas-côté de la route, et bien soit !

Plus qu’aucun autre jeu du studio, The Last of Us : Part II assume donc ses choix au risque de décevoir et donc de voir ses ventes baisser. Alors qu’Uncharted faisait rêver avec son exotisme, ses femmes splendides et son héros cabotin, The Last Us : Part II en est son parfait opposé. Bien que militant chacun à leur manière pour cette vision d’auteur, Uncharted 4 et Part II n’en représentent pas moins le Yin et le Yang. Là où Uncharted accordait un avenir lumineux à ses personnages, The Part II leur offre un monde violent où la moindre trace d’espoir peut très vite se muer en désespoir. Druckmann va d’ailleurs jusqu’au bout de sa vision, aussi bien à travers son récit que ses héroïnes, très loin des standards qu’on a l’habitude de voir dans le jeu vidéo. Bien plus nuancées, devant combattre leurs pulsions, Ellie et Abby ne cesseront de souffrir physiquement et mentalement pour mener à bien leur quête.

Bien plus sombre que le premier volet, The Part II ose également l’impensable en tuant dès le départ Joel dans une scène qui aura marqué par sa violence et sa soudaineté. Si la mise en place des événements laisse à désirer, il faut reconnaître aux scénaristes l’idée brillante consistant à nous faire incarner en amont sa meurtrière, autrement dit Abby. Par ce procédé, le titre provoque un sentiment très fort de malaise, de colère, de rejet chez le joueur vis à vis de celle-ci d’autant que la mise à mort de Joel se fait alors qu’on incarne Ellie. Cette idée n’est bien entendu pas innocente et servira la structure du jeu nous proposant d’incarner à tour de rôle les deux femmes pour comprendre leurs motivations respectives et ne jamais positionner l’une ou l’autre comme la véritable héroïne de l’aventure. C’est sans doute l’une des forces de cette Part II qui nous fait à nouveau douter des choix d’Ellie dans sa volonté farouche de se venger coûte que coûte au point de sacrifier le bonheur que Dina lui offre.

Jouer à The Last of Us : Part II, c’est accepter de souffrir, chose plutôt inhabituelle quand on parle d’un jeu vidéo. Pourtant, ce ressenti est encore plus vrai qu’avec son prédécesseur puisque nous faisant incarner la proie qu’on aimerait traquer (et éliminer) sans avoir la possibilité de refuser l’invitation. Druckmann nous force à prendre la manette lorsqu’on incarne Abby, nous force à nous faire violence afin de nous offrir deux points de vue dont un qu’on souhaite ardemment éluder car allant à l’encontre de ce que le premier jeu a construit.

Rien n’est blanc ou noir dans The Last of Us : Part II, tout est nuances de gris et par là même sujet à caution, qu’on parle ici d’Ellie ou d’Abby. Au delà de son aspect ludique et sa technique impressionnante, ce deuxième épisode ne prend jamais le joueur par la main et l’invite à se questionner continuellement sur les actes des deux femmes. Si il est tentant et naturel de se ranger du côté d’Ellie, d’autant que le titre nous fait revivre de magnifiques moments d’émotions via des flash-backs mettant en scène la jeune femme et Joel, il en fera de même pour Abby afin de troubler le joueur en le faisant douter de ce qu’il croyait acquis. A nouveau, The Last of Us Part II ne cherche nullement la solution de facilité. Il préfère au contraire nous bousculer, nous faire réagir jusqu’à nous faire incarner un personnage qu’on ne peut que détester en tout premier lieu. Osé et dangereux au risque encore une fois de provoquer un rejet de la part des fans.

Portant bien haut l’étendard LGBT, du féminisme et l’envie d’inclusion, Druckmann et Gross manquent peut être parfois de subtilité mais parviennent à rendre très crédible la relation entre Ellie et Dina et à éviter qu’Abby ne soit qu’un antagoniste sans épaisseur. Si plusieurs joueurs trouveront cette approche un brin opportuniste voire racoleuse, n’oublions pas qu’elle s’inscrit dans la suite logique du premier volet, qu’Ellie a grandi et que le physique masculinisé d’Abby est représentatif de la carapace qu’elle a dû se forger pour affronter tout ce dont ce monde post-apo a de plus impitoyable. D’ailleurs, la violence qui en découle est intimement liée à l’univers de The Last of Us, dans ce qu’il a de plus abject, de plus cru. Qu’on tolère ou non, la violence a ici du sens, elle fait partie de ce monde où plus grand chose n’a de valeur, à commencer par la vie d’autrui.

A travers ce chaos ambiant, le jeu prend également le temps d’aborder certains sujets de société. Par le biais de Lev et son obligation de fuir la secte des Séraphites à cause de son identité transgenre, le titre met en avant la question de l’exclusion. Forcé de fuir, Lev ne remet pourtant jamais en cause les préceptes de sa Prophétesse, ceci nous incitant à réfléchir au rapport entre la religion et l’individu, la place qu’elle occupe dans nos vies. Bien entendu, libre au joueur de ne profiter que des phases de gameplay ou du somptueux visuel mis à disposition mais ce serait minimiser le fond d’un jeu désirant ardemment aller plus loin que ce que la plupart de ses homologues proposent la plupart du temps.

Politisé et engagé, Part II joue une fois de plus un jeu dangereux, surtout si on prend en compte les objectifs de vente qu’on imagine énormes. Il ne faut donc pas minimiser l’implication de Sony PlayStation qui a validé le projet en permettant à Naughty Dog de sortir le titre qu’ils avaient en tête. Accepter de revoir en partie la formule gagnante est une chose mais entériner un scénario qui prend le contre-pied de ce que beaucoup attendent de lui en est une autre.

Tout en faisant à nouveau appel à une brochette de comédiens confirmés, dont Shannon Woodward (Elsie Hughes dans Westworld), Laura Bailey et Jeffrey Wright (La Jeune Fille de l’Eau, Mourrir Peut Attendre, Westworld) complètent le casting, Neil Druckmann soigne à nouveau sa réalisation, son rythme, en s’amusant à déconstruire tout ce qu’on s’imaginait savoir afin qu’on puisse poser un regard neutre lors du dernier arc symbolisé par l’inévitable rencontre entre les deux femmes. Une épreuve douloureuse mais oh combien salutaire pour amener une conclusion à même de nous faire retenir notre souffle en espérant que le choix de l’auteur s’accorde cette fois avec notre propre ressenti.

A l’image du premier épisode, The Part II est un concentré d’émotions : la colère, la joie, le dégoût, la frustration. Impossible de ne pas vibrer au grès de sa progression, difficile de garder pour soi tout ce qu’on ressent. Ces réactions sont synonymes d’une véritable expérience qui va bien au delà de sa capacité technique à nous éblouir. Le jeu de Naughty Dog ne nous fait jamais de cadeau et c’est aussi pour ça qu’on l’aime ou qu’on le déteste et qu’encore aujourd’hui, on adore en discuter. La marque des grandes œuvres.

Naughty Dog s’est ainsi fait le chantre d’une autre façon de concevoir le jeu d’action, désireux de toucher le plus de monde sans pour autant sacrifier ses acteurs et leurs destins sur l’autel de la simplicité. Pour autant, on peut se demander de quoi sera fait l’avenir de la société et si cette uniformisation dans la narration, qu’on ressent déjà depuis plusieurs années au sein des Studios Playstation, est une bonne chose. Plus puissant que jamais, Neil Druckmann a certes énormément apporté à Naughty Dog mais sa vision n’est-elle pas en train de lentement phagocyter la créativité des autres studios ? Difficile de trancher d’autant que la méthode ne cesse de porter ses fruits, qu’on officie dans le post-apo (Days Gone) ou dans l’heroïc fantasy (God of War).

Mentionnons également qu’Uncharted et The Last of Us seront prochainement adaptés, au cinéma pour le premier, et sur HBO pour le second. Le film Uncharted, en gestation depuis presque 13 ans et mettant en vedette Tom Holland (Nathan) et Mark Walhberg (Sully), devrait logiquement se concentrer sur l’action. Présenté comme l’origin story de Nathan Drake, le long métrage de Ruben Fleischer (Bienvenue ZombieLand, Venom) s’émancipera toutefois des jeux afin de ne pas réciter à la lettre ce qui a déjà été vu et fait. De son côté, la Saison 01 de TLOU, chapeautée par Neil Druckmann et Craig Mazin (la mini-série Chernobyl), adaptera le premier volet tout en ne suivant pas l’intrigue à la lettre.

Les deux sagas phares du studio s’étant toujours nourries du cinéma, cette transposition à l’écran n’est qu’un juste retour des choses, surtout au regard de leurs univers on ne peut plus visuels ne demandant qu’à s’épanouir sur d’autre supports. Cette expérience influera-t-elle à son tour sur les prochaines productions de Naughty Dog ? Possible et bien qu’il y ait peu de chances que le studio opte, à l’image de Remedy, pour un format cross-media (timidement initié dans Alan Wake puis approfondi avec Quantum Break) alliant le live action et le jeu vidéo, on ne peut qu’espérer que cette volonté de mêler entertainment et vision d’auteur débouche sur de nouvelles franchises, de nouvelles façons de raconter des histoires et le souhait de sortir le joueur de sa zone de confort. Vaste projet, bâti sur des prises de risques peu appréciées des financiers, mais dont le jeu vidéo ne peut que ressortir grandi.