Traité de nombreuses fois à travers le cinéma (Un Jour sans Fin, Edge of Tomorrow, Triangle) et le jeu vidéo (The Legend of Zelda : Majora’s Mask, Lightning Returns : Final Fantasy XIII, The Sexy Brutal), la boucle temporelle peut être un argument de poids pour un scénario tout comme un élément dangereux si elle n’est pas utilisée avec intelligence. Consistant à revoir constamment la même chose il faut alors ruser pour innover à chaque boucle tout en faisant avancer l’histoire jusqu’à sa conclusion. Exercice difficile, périlleux même, qu’entreprend également 12 Minutes.

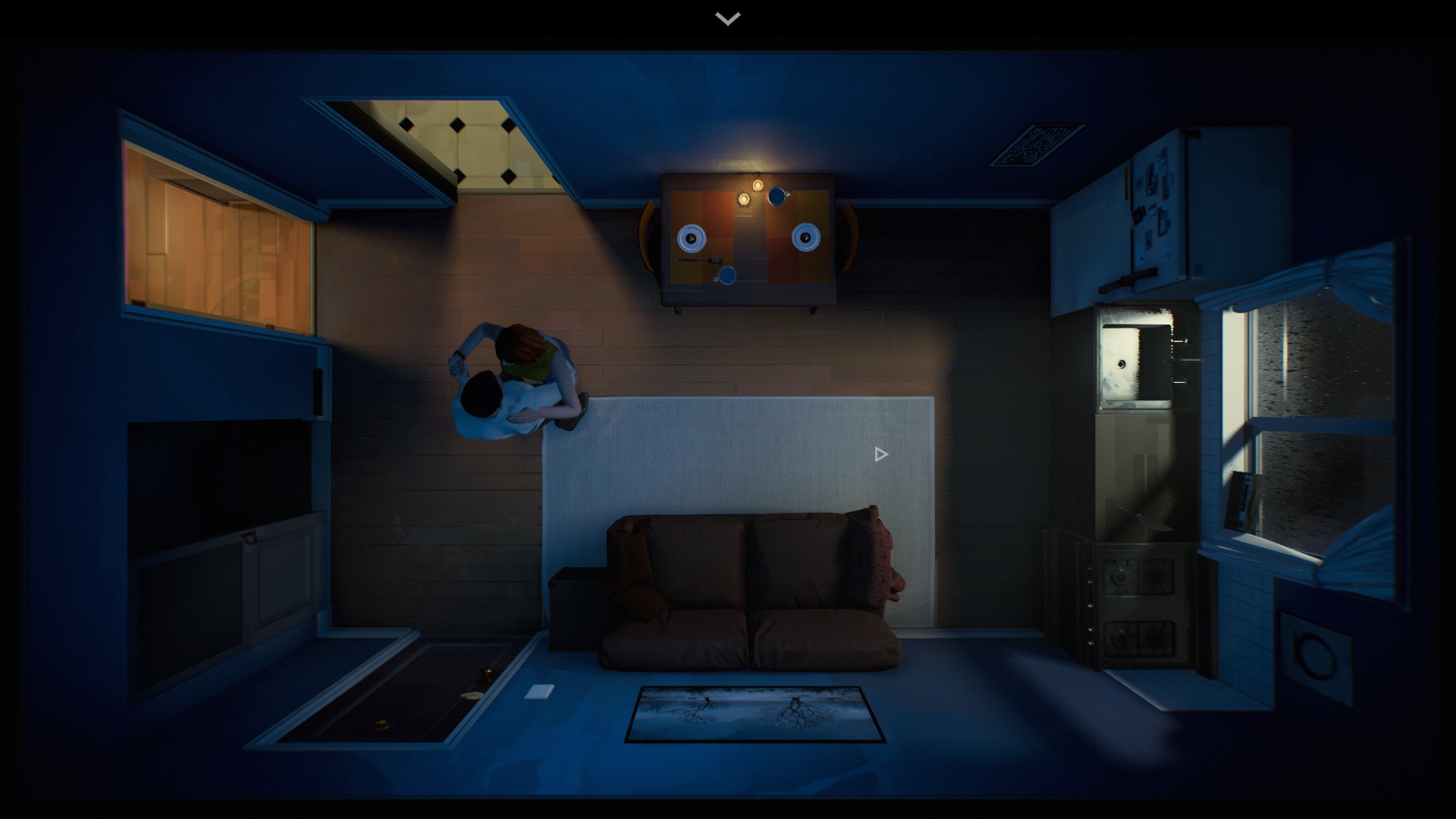

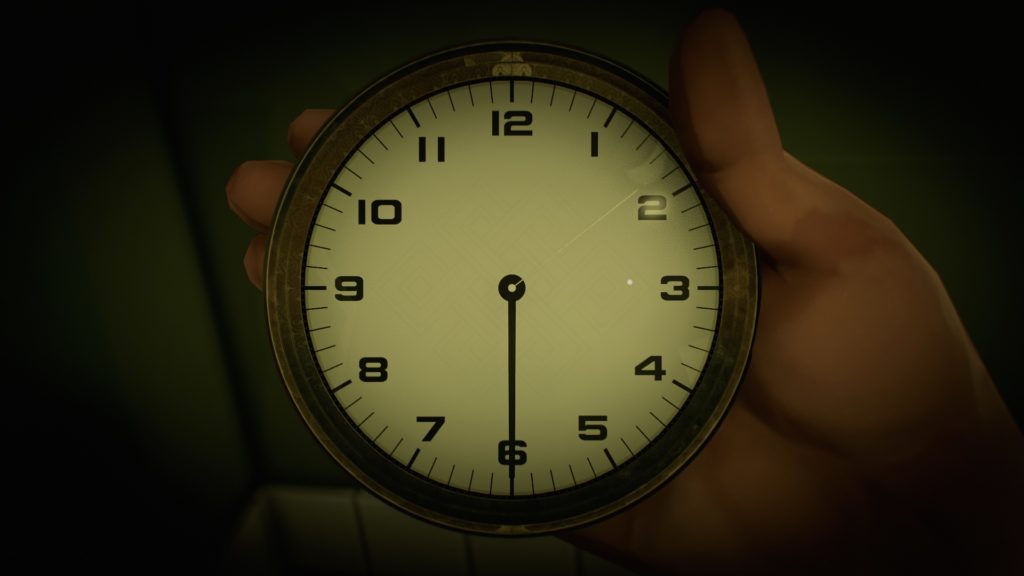

Un homme rentre chez lui et y retrouve sa petite femme. Ils échangent quelques banalités puis finissent par passer à table afin de fêter une bonne et heureuse nouvelle. Tout à coup, quelqu’un sonne à la porte. Le visiteur, qui se prétend policier, entre dans l’appartement puis tout s’enchaîne très vite. Il menotte le couple, menace la femme et lui ordonne de lui remettre une montre. L’homme arrive à se détacher, entreprend de défendre sa compagne mais prend un coup de poing qui le met à terre. C’est alors que s’opère un retour en arrière de quelques minutes, alors que l’homme vient juste de rentrer chez lui. Bienvenue dans 12 Minutes. Si les quelques lignes qui précédent vous ont intrigué, sachez qu’elles ne représentent que l’une des nombreuses boucles temporelles que vous allez devoir vivre pour tenter d’enrayer le piège temporel duquel vous êtes prisonnier.

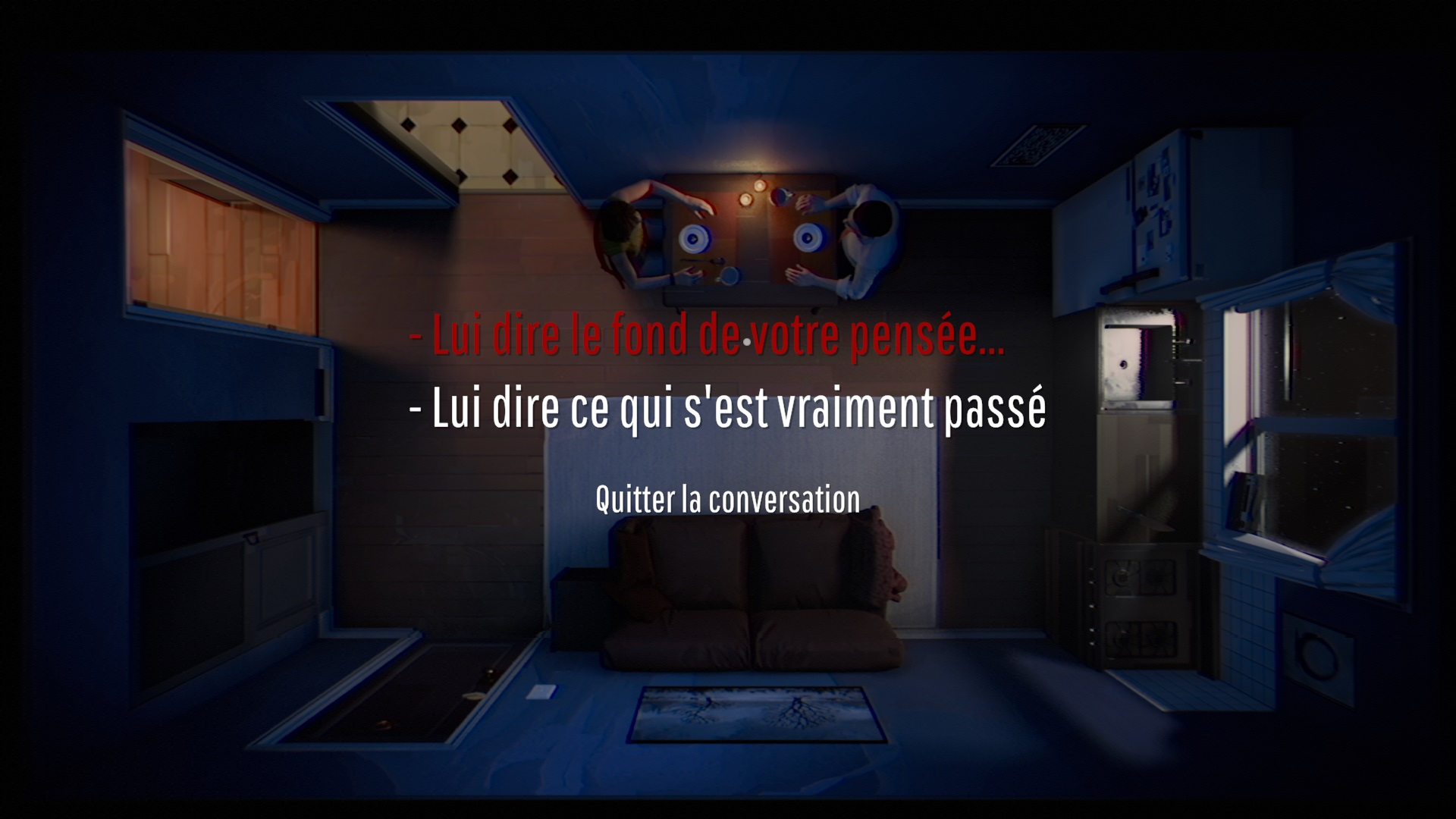

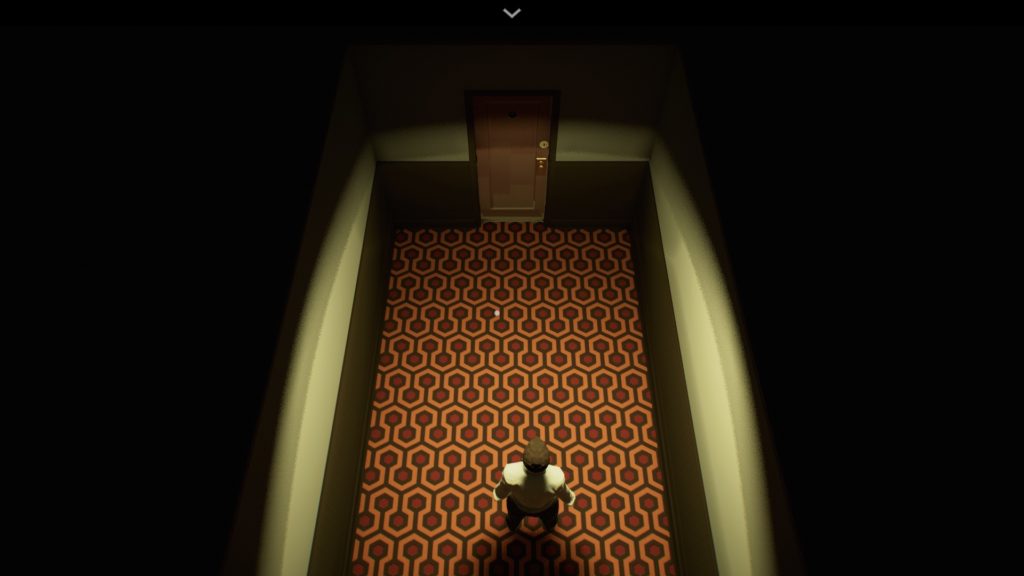

L’homme, c’est vous, et il va vous falloir désormais découvrir la vérité que cache votre femme et l’identité du policier en voulant à sa vie afin d’espérer retrouver votre quotidien. Fortement inspiré par le Septième art (Shining, Fenêtre sur Cour, Filth…), le thriller de Luis Antonio repose également sur les prestations de ses trois acteurs, Daisy Riley, James McAvoy et Willem Dafoe. Pourtant, malgré des références de premier choix, difficile de s’impliquer émotionnellement dans 12 Minutes tant le jeu subit son concept plus qu’il ne l’embrasse avec intelligence. En effet, à mesure que les boucles se suivent, l’intérêt s’étiole à cause de mécaniques maladroites et d’une construction assez lourde ne parvenant jamais à véritablement insuffler assez de variations dans les situations pour exciter la curiosité. Ainsi, pour découvrir le véritable pourquoi du comment à travers l’une des trois «vraies» fins, vous devrez enchaîner entre 8 et 9 boucles (chacune durant 8 minutes en temps réel) pour glaner suffisamment d’informations et ainsi progresser en abordant de nouveaux sujets de discussion avec votre femme. Ce faisant, vous pourrez alors utiliser certains objets qui eux-mêmes déclencheront certaines réactions dans les boucles suivantes jusqu’à découvrir le fin mot de l’histoire.

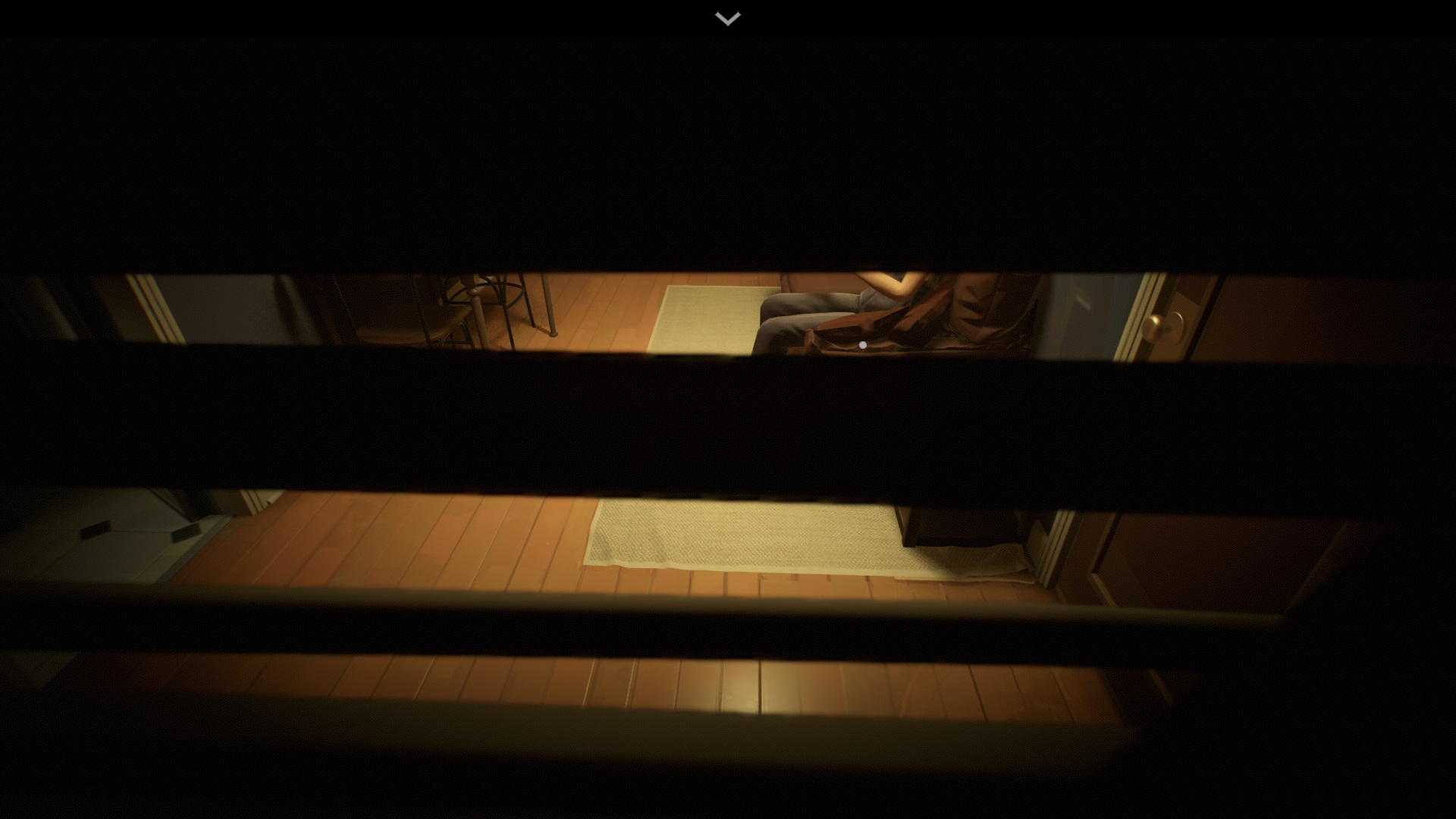

Le problème de 12 Minutes tient donc autant à son scénario qu’à son plot twist tiré par les cheveux mais aussi à l’obligation de subir véritablement ces incessants retours nous mettant systématiquement face à la même scène. Un simple baiser de votre femme ne sera alors plus vu comme un geste d’amour (pourtant important puisque le but est de sauver votre bien aimée) mais comme un élément de game design, impossible à éviter et nous faisant perdre quelques secondes alors qu’on sera déjà dans une logique, bien plus pragmatique, de recherches d’indices. Le bruit caractéristique de l’ascenseur arrivant à notre étage, et donc synonyme de l’arrivée du policier, passera d’un gimmick anxiogène à un élément nous renseignant simplement sur le fait qu’il nous reste quelques secondes pour faire telle ou telle tâche, aborder tel ou tel sujet. Certes, il est possible d’accélérer les dialogues déjà abordés ou même le temps (en allant se coucher sur notre lit) mais malgré cela, 12 Minutes perd rapidement de son attrait.

Si on lui pardonnera son aspect technique limité, peu important dans le cadre de ce huis clos temporel, on se montrera en revanche plus critique sur l’élaboration même de l’ensemble ne parvenant jamais vraiment à nous étonner, à deux ou trois exceptions près. L’idée de prendre comme point de départ une scène du quotidien pour bifurquer dans le Fantastique est certes commune à de nombreuses œuvres mais encore faut-il savoir l’alimenter pour susciter l’envie chez le spectateur/joueur. Bien que le jeu cherche à brouiller les pistes en puisant dans le rêve et la réalité, sa structure brouillonne (au delà d’une certaine moralité assez dérangeante mais néanmoins intéressante à traiter) le fait reculer de deux pas quand il en avance d’un d’autant que les personnages eux-mêmes donnent l’impression d’avoir été posés là comme les acteurs d’une pièce attendant que le rideau tombe. Manquant d’épaisseur malgré un background dévoilé petit à petit, le couple ne génère jamais l’empathie recherchée d’autant qu’il faut avouer que les comédiens leur prêtant leurs voix ont fourni une prestation neutre voire assez quelconque. Au final, 12 Minutes se montre aussi intriguant dans ses premières boucles que décevant dans les suivantes, la faute à un concept digéré sans être pour autant maîtrisé.

Grâce à un concept excitant, 12 Minutes avait de sérieux arguments pour convaincre. Malheureusement, passé les premières boucles temporelles, il s’avère maladroit dans sa progression en semblant prisonnier de son idée motrice, et peu inspiré dans son histoire, certes intrigante mais jamais servie par une réalisation à la hauteur, un casting vocal 5 étoiles peu inspiré et une écriture à même de créer l’empathie désirée ou l’envie de découvrir l’ensemble des fins disponibles.