Point d’orgue à tout ce qu’a entrepris Marvel depuis la Phase I, Infinity War prend le pari d’adapter l’un des arcs les plus importants de l’univers Marvel inspiré du Défi de Thanos, du Gant de l’infini et de La Guerre de l’infini. Une incroyable épopée réunissant une kyrielle de super-héros, tous unis dans le but de venir à bout d’une menace d’ordre cosmique. Si le dernier essai en la matière, Justice League, nous avait clairement refroidis, l’ensemble fonctionne bien mieux chez Marvel bien que le tout se retrouve confronté au concept anticipé de Phases minimisant l’impact de certains ressorts scénaristiques.

Thanos : Entre puissance et mélancolie

Faisant directement suite à Thor Ragnarok, Infinity War ne perd pas une seule seconde en nous présentant dès les premières minutes les enjeux de la guerre à venir. Thanos, affublé de sa clique de subalternes, entend ainsi récupérer les cinq pierres de l’infini restantes de manière à disposer du pouvoir absolu afin de remodeler l’univers à sa convenance.

Bien qu’on puisse regretter l’absence de dimension shakespearienne, inhérente au graphic novel de Jim Starlin dans lequel Thanos, fou d’amour pour la Mort, décidait de détruire la Terre dans le but de séduire sa bien-aimée, il reste plus que jamais l’élément fort du film des frères Russo.

Profitant d’un traitement très intéressant qui en fait un conquérant rongé par la folie et empreint de nostalgie, Thanos crève l’écran à chacune de ses apparitions aidé par des dialogues étonnamment bien écrits, des passages parfois poignants et des combats titanesques grâce à des effets spéciaux de haute volée. Fusionnant parfaitement avec la prestation de Josh Brolin (Old Boy, Sin City : J’ai Tué pour elle), les sfx offrent ainsi un incroyable charisme au personnage en CGI qui gagnera en puissance à mesure de l’avancée de l’intrigue, plus sombre que jamais.

Le concept de phases face à ses limites

Bien qu’‘Infinity War ait de grandes ambitions, tant dans sa narration, son ton et l’influence qu’il aura sur le futur du MCU, on se retrouve une fois encore face à une formule connue ayant a priori atteint ses limites. Alors que le film aurait gagné à assumer sa noirceur du début à la fin, les frères Russo utilisent une fois de plus des ficelles identiques à celles de leurs précédents films et accessoirement l’ensemble des derniers longs-métrages Marvel. S’il n’est donc pas surprenant de retrouver de multiples petites touches d’humour (celles-là même qui plombaient Thor Ragnarök) tout au long de l’histoire, ces dernières parasitent légérement un récit qui aurait pu s’affranchir de cet élément ou du moins le conserver principalement lors de l’apparition des Gardiens de la Galaxie. Malheureusement, entre un Spider-Man ne perdant jamais une occasion de balancer de «vieilles» références filmiques, la guerre d’égo (plutôt savoureuse, il faut l’avouer) entre Thor et Star-lord ou un Robert Downey Junior cabotinant dans son rôle d’Iron Man, les apparitions de Thanos perdent par moment de leur puissance évocatrice, engoncées entre deux séquences se déroulant à plusieurs endroits de la galaxie et faisant intervenir un impressionnant casting de super-héros.

Vision, La Sorcière Rouge, Black Panther, Hulk et Docteur Strange venant rejoindre les rangs des héros déjà mentionnés, on aurait pu craindre que le film soit totalement déséquilibré avec autant de protagonistes à l’écran. Sur ce point, on est plutôt agréablement surpris, le split rapide des troupes permettant d’apporter plusieurs aérations à l’intrigue tout en offrant à la plupart des personnages leur morceau de bravoure à l’image de ce qui avait déjà été fait dans Les Gardiens de la Galaxie, Vol. 2. Bizarrement, la seule victime de cette construction se trouve être Captain America dont le temps de présence est inversement proportionnel à celui d’Iron Man plus que jamais central dans le récit. On serait même tenté de dire que les Russo ont choisi leur camp après Civil War tant le héros américain, flanqué de Black Widow, est sous-exploité et cantonné à quelques scènes d’action dont une incroyable bataille au Wakanda, à même de faire rougir celles de la prélogie de George Lucas. Dommage.

Un spectacle visuel ininterrompu de 2h35

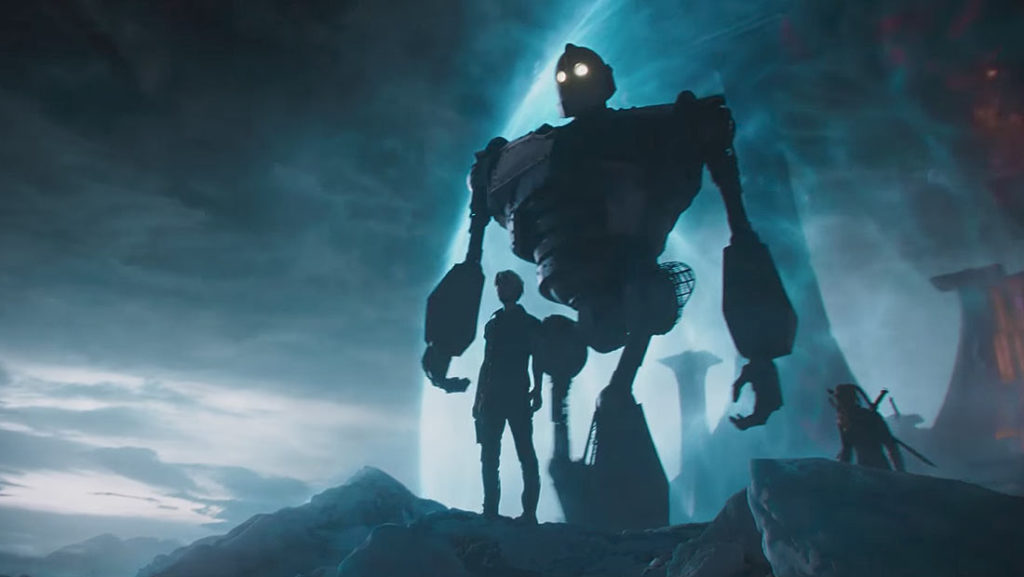

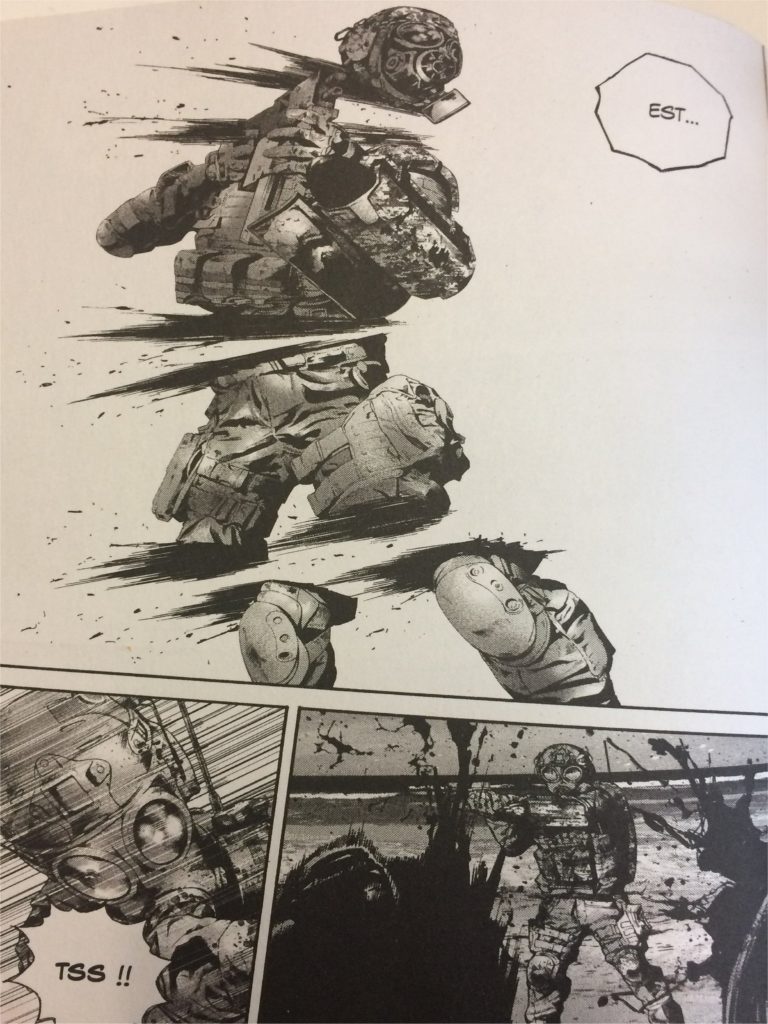

Néanmoins la frustration laisse rapidement place au plaisir coupable tant Infinity War se montre généreux dans ses affrontements. Le film profite de surcroît d’une mise en scène solide, bien que parfois confuse en ne parvenant pas toujours à saisir toutes les subtilités des chorégraphies. Cependant, faisant de chaque combat un morceau d’anthologie, le film multiplie les idées visuelles, des costumes nano-technologiques de Spidey et Iron Man en passant par les pouvoirs des Pierres de l’infini permettant aux réalisateurs de redéfinir par moments la réalité mais aussi et surtout la construction des séquences d’où émane une énergie folle.

Malgré des enjeux et twists rendus caducs par le planning annoncé des prochaines productions Marvel, Avengers : Infinity War n’en reste pas moins un long-métrage puissant et jouissif. Inventif dans sa propension à mixer différents univers pour nous offrir 2h35 d’un incroyable spectacle et prouvant une fois encore que des héros, aussi nombreux soient-ils, ne sont rien sans un méchant à la hauteur, le film ne laisse pas une seconde de répit tout en se concluant par l’une des fins les plus fortes que le MCU nous ait jamais offert.