En proposant un open world moins dense que ceux de la concurrence directe, davantage porté sur la philosophie du guerrier et un aspect contemplatif mise en exergue par une somptueuse direction artistique, Ghost of Tsushima avait réussi à s’imposer dans le cœur des joueurs. Cinq ans plus tard, Ghost of Yotei s’appuie sur les mêmes préceptes tout en racontant une nouvelle histoire se déroulant plus de 320 ans après celle de l’opus original.

S’inscrivant dans la grande tradition des récits de vengeance, celui d’Atsu, l’héroïne de Ghost of Yotei, débute par un massacre, celui de ses parents, tués par les Six de Yotei, un groupe de mercenaires dirigé par le dénommé Saito. La jeune fille brisée va alors se nourrir de sa colère pour s’enhardir au point de devenir une légende au sein d’Ezo (actuelle Hokkaido). Surnommée l’onryo (littéralement l’esprit vengeur), elle n’aura de cesse de traquer les assassins de ses parents afin de se faire justice et retrouver un semblant de paix intérieure. Le contexte s’avère aussi classique que propice à une nouvelle aventure rouge sang durant laquelle Atsu sera amenée à tailler dans les rangs ennemis tout en faisant des choix entre sa vendetta personnelle et de possibles lendemains plus lumineux.

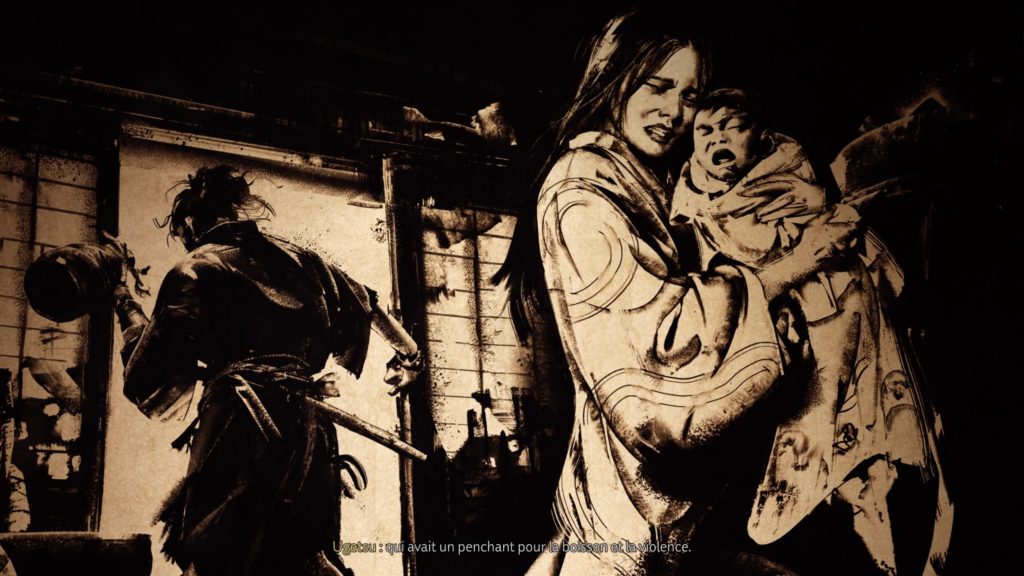

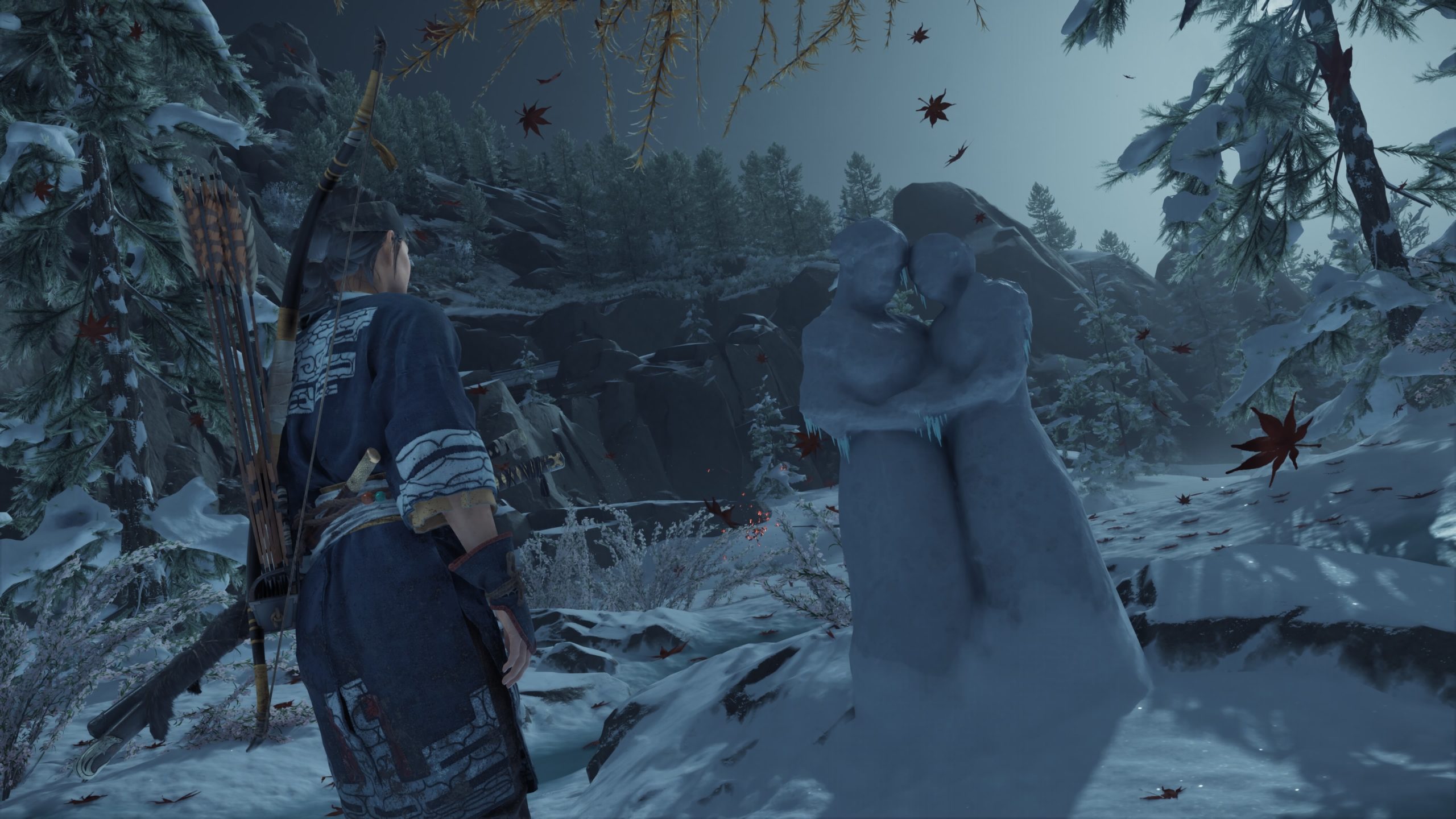

A partir de ce postulat, Sucker Punch va dérouler son histoire structurée de la même façon que celle de Ghost of Tsushima en changeant de lieu bien que toujours découpé en plusieurs zones que vous serez amenés à visiter au grès de votre progression. Rien de vraiment neuf et c’est peut-être ce qu’on reprochera à ce Ghost of Yotei qui ne manque pourtant pas d’atouts à commencer par sa somptueuse direction artistique, héritière de celle de son aînée et synonyme de légendes prenant la forme de superbes estampes animées ou bien entendu les nombreux panoramas tous plus magnifiques les uns que les autres, avec une admirable gestion de la lumière, des effets volumétriques accentuant certaines ambiances et des couleurs renvoyant aux œuvres de Zhang Yimou, l’une des principales références des Californiens.

Tout comme Tsushima, Yotei rend un très bel hommage à la culture cinématographique japonaise, live comme animée, à travers une réalisation plus cinématographique que jamais, devant autant au chambara qu’au wu xia pian et au western. Pour accentuer le tout, plusieurs modes sont également proposés. Si le mode Kurosawa (cinémascope, noir et blanc) est toujours présent, on trouve cette fois les modes Takashi Miike (gerbes de sang et boue omniprésente) et Shinishiro Watanabe avec ses musiques low-fi typiques de son excellente série Samurai Champloo. Les développeurs connaissent leurs classiques, apprécient réellement cette culture et le tout se ressent fortement lorsqu’on parcoure leur titre. Il est d’ailleurs bon de rappeler qu’au-delà de son visuel et ses cadrages, Ghost of Yotei accorde beaucoup d’importance à l’aspect sonore, entre son sound design relaxant fruit d’un énorme travail réalisé dans le Parc national de Shiretoko, et sa soundtrack passant allégrement de morceaux posés à des compositions plus soutenues ou quelques très belles chansons ici aussi parfaitement intégrées pour magnifier l’instant présent.

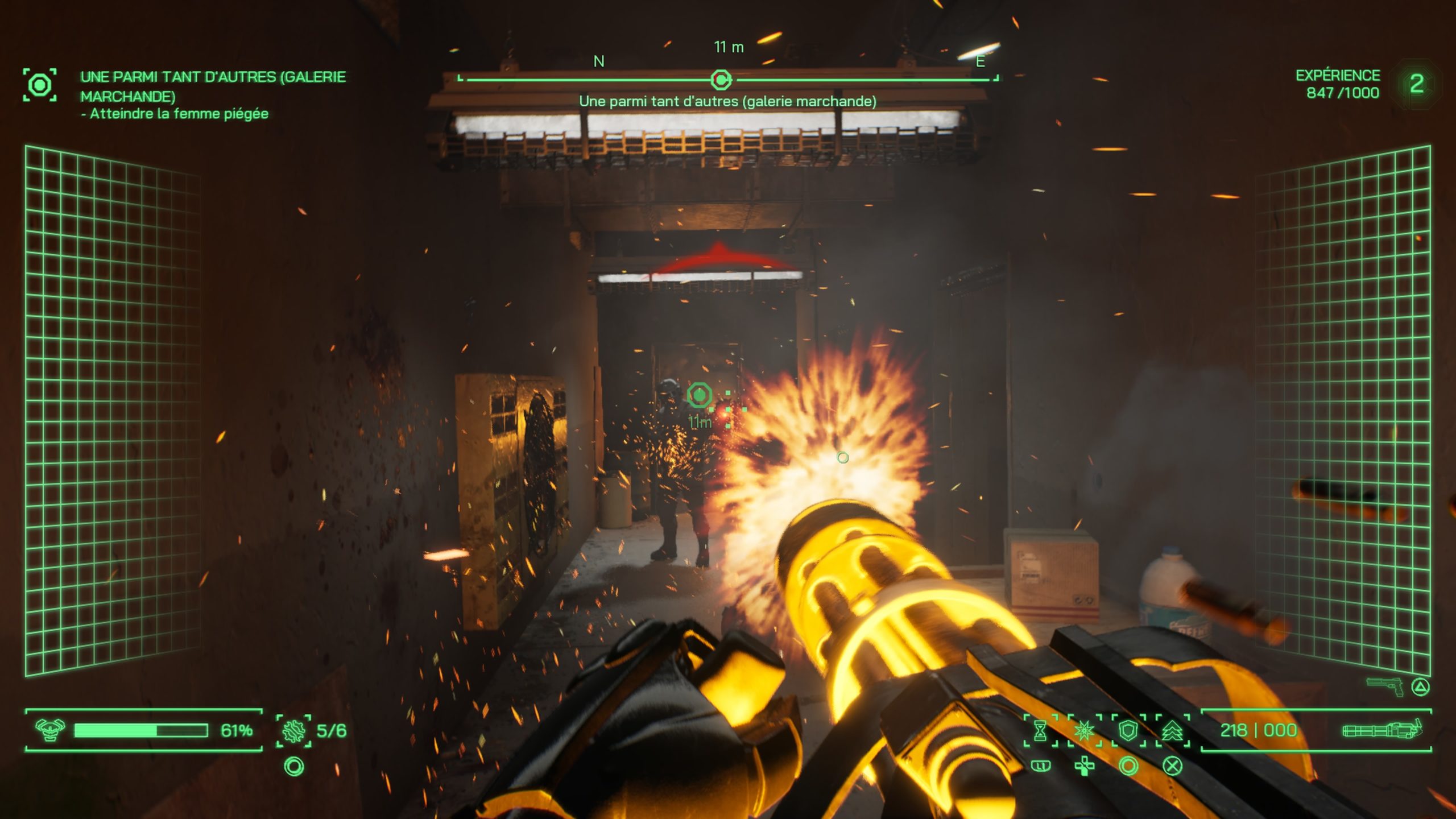

Pour autant, comme je le disais plus haut, l’effet de surprise n’est plus vraiment là, Sucker Punch s’étant contenté de copier/coller une formule qui, certes, a fait ses preuves, mais sans lui apporter d’améliorations majeures. Il y a bien plusieurs ajouts mais au-delà du nombre presque ridicule de collectibles et cosmétiques qui frôle le remplissage compulsif, les apports sont finalement trop timorés pour marquer véritablement. Pour autant, ce ressenti est davantage lié à la structure du jeu puisqu’en termes de gameplay , on note quelques modifications bienvenues. Ainsi, oubliez les postures de combat de Tsushima puisque désormais, on devra simplement passer d’une arme à l’autre (parmi cinq choix disponibles) afin d’être plus efficace contre nos adversaires. Basé sur le principe du Pierre/Feuille/Ciseaux, le système s’avère plus souple que dans le précédent jeu (qui permettait également ce switch d’armes) d’autant qu’il est cette fois possible de locker des ennemis, ceci évitant l’aspect brouillon des rixes à plusieurs de Ghost of Tsushima. Pour autant, on ne se fera toujours pas prier pour user des roulades ou courir afin de prendre de la distance, se repositionner afin d’examiner la situation puis se jeter à nouveau dans la mêlée. Cet aspect est d’autant plus important que les ennemis pourront cette fois nous désarmer (l’inverse étant également vrai), ceci nous obligeant alors à vite récupérer notre arme sur la surface de combat afin de ne pas être désavantagé.

Bien entendu, sachant qu’il sera possible d’obtenir de nouvelles compétences pour chaque arme, l’évolution d’Atsu ira de pair avec une plus grande maîtrise du combat d’autant que comme dans Tsushima, l’usage de gadgets (kunais, bombes fumigène, sabre enflammé…) associé aux effets des charmes (plus grande fenêtre de parade, gain accru de concentration, etc) rajoutera au côté épique et technique des combats tout en les rendant plus fluides. D’ailleurs, l’arrivée d’armes à feu tend ici aussi à dynamiser les rixes, autant en pleine mêlée que lors d’un duel en enchaînant des «instant kills» à la suite ponctués par une mise à mort au pistolet, magnifiée par un ralenti du plus bel effet. Gracieux et mortel à la fois.

La dimension action du jeu reste donc intacte dans les sensations ressenties tout comme l’exploration pensée autour de diverses activités plus ou moins intéressantes. Les terriers des renards refont surface, cette fois accompagnés de loups à sauver. Notons que ces missions ne seront pas anodines puisque vous pourrez également améliorer votre lien avec l’animal afin qu’il vienne plus souvent vous aider lors d’affrontements. Au rayon des activités annexes, notons l’arrivée de deux mini-jeux. Le premier, le Zeni Hajiki, est un jeu de pièces aussi simple que pratique pour gagner des ryo alors que le deuxième, ku-e-shinok, est un jeu d’adresse à l’arc dont on se désintéressera rapidement. C’est également le cas des sanctuaires à gravir, bien trop longs au point qu’on ne ressentira jamais cette spiritualité liée au lieu tant la plate-forme s’avère sans intérêt. La récompense reçue n’étant pas à la hauteur du temps passé durant l’ascension, ces treks n’arrivent jamais vraiment à remplir leur fonction première (créer une connexion avec cette nature virtuelle) hormis lors de l’ascension du Mont Yotei imprimant durablement la rétine à travers son cratère enneigé et l’affrontement contre Takezo l’inégalé, le duel le plus «Soulesque» du jeu, aussi éprouvant que gratifiant une fois passé.

L’exploration de Yotei se veut pour autant tout aussi organique que celle de Tsushima et c’est ce qui différencie une fois encore le jeu d’un titre comme Assassin’s Creed. Nous ne sommes jamais noyés par les objectifs et les différentes missions, regroupées sous la forme de cartes (liées aux primes, peintures sumi-e, reliquaires, etc) se débloquent de manière très fluide en rencontrant au hasard un villageois, un marchand Aïnou, en menaçant un brigand suite à un affrontement ou tout simplement en découvrant un point d’intérêt au fur et à mesure des nos chevauchées. Sur ce point, si on regrettera que la map ne se dévoile plus par portion suite à la prise d’un village mais uniquement en y allant, on saluera les très nombreux points de téléportation (couplés à une absence de temps de chargements), le fait qu’on puisse désormais gagner de la vitesse en galopant parmi des champs de fleurs blanches ou la possibilité de camper n’importe où pour regagner l’intégralité de notre santé et crafter des munitions, ceci s’inscrivant une fois de plus dans cette vision très organique de l’open world. A l’inverse, on pourra être déçu que Sucker Punch n’ait pas vraiment cherché à améliorer le côté infiltration de l’oeuvre, les mécanismes étant similaires à ceux de Tsushima à quelques stealth kills inédits prêts.

Reflet de son aîné, Yotei n’a pourtant pas à rougir de la comparaison et ce même si on eut apprécié davantage de prises de risques de la part des développeurs. S’appuyant sur les mêmes forces que son aïeul (une direction artistique somptueuse, un aspect contemplatif mélangé à une philosophie guerrière), cette suite gomme certaines des faiblesses de Tsushima en s’articulant autour d’un gameplay plus intuitif mais également plus incisif. Plus que jamais influencé par tout un pan de la culture asiatique, prônant une approche artistique de chaque instant d’un point de vue diégétique (les mélodies au Shamisen servent autant à apaiser l’esprit qu’à nous montrer le chemin vers divers points d’intérêt) et extra diégétique, Ghost of Yotei déroule un récit écrit dans le sang avec au centre de l’histoire, Atsu, nouvelle figure féminine forte aussi meurtrie que meurtrière. Bien que classique, le personnage fonctionne, via notamment des flashbacks du temps de son adolescence donnant à son histoire davantage de densité et d’émotion. C’est aussi grâce à elle que Yotei parvient à nous retenir entre l’introspection d’une femme vivant à travers son passé et sa quête vengeresse synonyme de passes d’armes aussi sanglantes que jouissives.

En marchant dans les pas de Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei se confronte de lui-même à une forte impression de déjà-vu d’autant que les nouveautés apportées sont nombreuses sans être pour autant marquantes. Toutefois, cette quête de vengeance parvient à retenir l’attention grâce à un aspect très organique et une atmosphère une fois encore très envoûtante. Yotei ne cherche pas à révolutionner la formule initiale mais plutôt à consolider ses bases solides, ce qu’il réussit à faire avec justesse.